【摘要】通过对全国90所中小学校13809名学生学业负担的调查,以学生学习层次为分析主线,研究发现处于不同教育阶段的学生均存在一定学业负担,由于受性别、学校类型和区位等因素的影响,中小学生在认知过程、情绪体验和行为反应三个层面上的学业负担表征各异。学业负担问题的破解之道在于,以学业负担的完善认知为先导,形成学校办学优势发挥和学业过程监测反馈为一体的策略体系。

【关键词】中小学生 学业负担 问题表征 消解策略

标题注释:中央高校基本科研重大项目“义务教育阶段学生课业负担的大数据统计与监测”(SWU1809002)。

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:1000-0186(2018)08-0062-06

国家教育政策的导向所在是对教育舆论的主流规引。2018年教育部接连发布《教育部2018年工作要点》《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》,半月之内三份文件分别就课外教育、“择校热”、考试加分、校外培训等提出要求。在2018年全国两会上,教育部长又提出从“学校、校外、考试评价、教师教学、家长和社会”五方面减负,意味着学业负担问题解决转入攻坚期。学业负担是个体在学习过程中对学习任务难度、深度与广度的个体认知和情绪体验以及在此过程中产生的行为反应。过重的学业负担抑制了学生的学习兴趣与创造性,扭曲了教育的目的与功能,阻碍了基础教育课程改革的深化进程。为此,本研究以学业负担问题消解为目标,通过实证调查厘清中小学生学业负担整体特征及其在性别、学校类别、区位等方面的差异特征,在事实诊断的基础上对学业负担进行归因分析与策略探寻,力求为学生学习效能提升和学业负担消解提供价值参照。

一、学业负担的研究对象与工具

(一)研究对象

为兼顾整体与差异,本研究在全国七大经济区域抽取7个省、2个直辖市和1个计划单列市,通过分层随机抽样确定90所中小学学生为样本对象,共发放问卷15500份,回收有效问卷13809份,有效回收率92.06%,基本情况如表1所示。

(二)研究工具

研究采用问卷调查法。施测问卷在理论思辨和实证参照基础上自编而成,由基本信息、学习基本情况和主体五度选择三部分构成。问卷主体包括认知过程、情绪体验和行为反应三个维度。认知过程是主体认识客观事物的过程,指学生在认知过程中的负担表现,涉及学生的任务完成情况、对学习内容的理解水平以及最终的学习效果等。情绪体验是学生在情绪层面的负担表现,主要分为胜任感、疲劳感、焦虑感和厌恶感。行为反应是个体对外界刺激所表现出来的活动倾向,是学生认知负担感受和情绪负担感受在行为上的反应,包含承受性、自觉性、专注性和主动性。[1]问卷共计22题,所有题项采用李克特五点量表计分,从1至5分别正向赋分,得分越高表明学生主观学业负担越重。

(三)信效度分析

为保证问卷的可靠性、稳定性和内部一致性,研究采用Cronbach's α分析方法检验问卷信度。经分析,问卷内部一致性系数为0.850,各分量表内部一致性系数介于0.525-0.812,即认知过程0.657,情绪体验0.812,行为反应0.525,表明问卷内部一致性良好,研究结果具有较高的可信度。

效度是检验问卷是否符合理论构想或框架的重要尺度。通过对学业负担验证性因子分析结构方程模型进行结构效度分析,结果表明各拟合指数均达到可接受水平,说明本问卷具有良好结构效度,各维度能较好地反映所测内容。

二、学业负担问题表征的数据分析

中小学生学业负担的总体表现与内部差异共同形构现实图景,为学业负担理论与实践演绎提供证据支持。

(一)学业负担总体表征

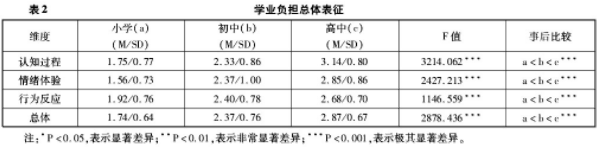

研究从认知过程、情绪体验和行为反应三个维度,分别对不同阶段中小学生学业负担进行比较分析,以此揭示总体表征(见表2)。

据表2可知,任一阶段学生均存在主观学业负担,高中生学业负担(均值2.87)显著高于初中生(均值2.37),初中生显著高于小学生(均值1.74),说明随着受教育年段的升高,学生学业负担逐渐加重。此外,不同阶段学生的学业负担来源各异,小学生和初中生在行为反应层面的负担较重,高中生在认知过程方面的学业负担较重。

学生学业负担整体水平与内部特征的差异,与学生阶段学习、心智发育程度等有关。处于学龄期与青春期的学生心智发育尚未成熟,良好的学习习惯有待养成,单调乏味的学习使学生难以集中注意力,学习动机更多源于丰富的学校生活、幽默风趣的教师、友好的同学等,但学习时间的加长、家庭作业的增多和频繁的考试等极易使学生丧失学习兴趣,无法自觉自愿参与学校生活,即学习自觉性、主动性、专注性渐失。进入高中阶段,学生认知水平、理性思维和意志更加成熟稳定,注重对学习内容的加工理解而非机械重复,但在高考、家长期望、学习发展等外在因素影响下,较长的学习时间和繁重的学习任务的压迫,往往使学生不堪重负而迷失自我。

(二)学业负担内部差异表征

了解中小学生学业负担现状必须对个体特征予以揭示,具体可从认知、情绪和行为层面对不同性别、学校、区位中小学生学业负担进行多重分析。

1.学业负担的性别差异

为了解不同阶段学生学业负担的性别特征与差异,具体采用独立样本t检验进行分析发现,小学和初中男女生在学业负担整体水平上存在极其显著差异,即男生学业负担水平高于女生;高中阶段无显著差异,即高中男女生之间在学业负担整体水平上差别不大。基于各层面负担表征,无论在认知过程、情绪体验还是在行为反应层面,各阶段男女生在学业负担水平上都存在极其显著的差异,即小学和初中男生学业负担水平显著高于女生;高中女生认知层面的学业负担水平高于男生,情绪体验层面无显著差异,不过行为反应层面的学业负担水平显著低于男生。

各教育阶段学生学业负担水平与特征具有性别差异,这与男女学生身心发展规律、教育发展规律密切相关。生理与心理学相关研究表明,女性身心发展早于男性。以青春期为分界(高中前),女生认知、情绪表达的成熟度早于同龄男生,女生更能认识与理解高难度的课程知识,合理表达与控制个人情绪,智力发育的提前和完整使女生更能调节好各种学习压力,良好的学习行为与习惯能化解超量、超时、超标而成的客观压力,因而小学和初中女生学业负担水平整体偏低。青春期过后,男生身心发展快速赶超女生,加之高中知识骤增、学习内容难度加大,擅长抽象思维的男生表现出更强的学习适应性,高量、高难度、高标准的学习任务和要求反而加重了女生心理压力。

2.学业负担的学校差异

研究采用独立样本t检验,发现不同学校学生学业负担的水平与特征,并揭示在认知、情绪和行为层面的具体特征。

结果表明,示范校和普通校不同阶段的学生在学业负担整体水平上存在极其显著的差异,即普通校学生学业负担整体水平显著高于示范校学生。基于具体表征,各阶段示范校和普通校学生在认知过程、情绪体验和行为反应层面的学业负担水平存在极其显著的差异,即普通校学生各层面学业负担明显高于示范校学生。值得注意的是,示范校和普通校高中生认知层面的学业负担不存在显著差异,即学习任务完成情况、学习内容的理解或学习效果等未影响学生学习观念,并未使学生产生不良学习体验。

不同教育阶段学生的学业负担水平与特征具有学校差异,这是由学校教育哲学营造的组织氛围使然,较之普通校,示范校在办学理念、教育价值观、教学风气等方面更契合国家教育方针、教育目的和培养目标,更加关注学生身心协调发展,能通过教学目标的调整、课程设置的优化、教学方法的改进、班级管理的创新等,推进学生核心素养的重点培育或养成,从而减轻应试所产生的单一考试压力。同时在自身资源优势和“名牌”效应影响下,示范校能吸引大批优质生源,营造出浓郁的学习气氛;丰厚的薪酬待遇能招揽更加优秀的师资人才,教师有机会接受更多的在职培训,不断积淀教育教学知识、提高教育科研能力,自我教学理念的与时俱进和能力的强化更能帮助学生提高学习效能。高中阶段升学压力的存在、课程知识难度的递增、学习任务的加重,学生整体处于紧张、沉重而繁忙的学习环境中,因而不同学校之间不存在认知负担的差异。

3.学业负担的区位差异

不同区域的学生学业负担表征各异,研究就样本数据进行单因素方差分析,并对所得结果进行多重比较。

结果表明,小学和高中阶段不同区位学生学业负担整体水平存在极其显著的差异。初中阶段,任一区位学生在学业负担整体水平上均不存在显著差异。基于具体表征,小学和高中阶段,不同区位学生在认知过程、情绪体验和行为反应层面上的负担水平存在极其显著差异。小学和高中阶段:农村和县城学生认知过程上的学业负担水平明显高于城市学生;农村学生情绪体验上的负担水平明显高于城市和县城学生;农村学生行为反应上的学业负担水平明显高于城市学生。初中阶段:各区位学生在认知过程、情绪体验和行为反应层面上的学业负担水平差异不显著,县城学生在认知过程和情绪体验上的学业负担高于农村和城市学生,农村学生又显著高于城市学生。

不同教育阶段学生学业负担水平与特征的区位差异,与教育资源配置、政策落地和社会期望等密切相关。其一,全国教育资源配置不平衡。《全国教育事业发展统计公报》数据表明,2015年全国义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女共1367.10万,农村留守儿童共2019.24万;16年进城务工人员随迁子女1394.77万,[2]庞大的就学人口差异,较之县城和农村,城市学校依靠自身经济实力、地缘优势和社会化程度集聚大量优势教育资源,能迅速接受与更新教育理念,摒弃“知识或能力本位”的教育取向,关注学生身心发展,贯彻生本思想,由此吸引大量生源,进而导致城市地区生均资源逐渐不足而竞争恶化。其二,教育机构外围监督不力。当前大量教育辅导、培训机构为学生提供了多样选择,事实上这类机构多以学生成绩提高为噱头,不断增加辅导时长和学习任务,最终学生课内减负校外增负。城市地区因有健全的监管体制能规范教育市场运行,而县城和农村地区往往鞭长莫及,因此教育监督管理的地区失衡致使学生学业负担表现出差异。其三,家庭主体教育期望不适当。农村家庭多信奉“知识万能”“教育万能”,学生所背负的家庭期望与自我期望远高于城市和县城学生,面对当前日益革新的学业水平测试、综合素质评价、高考招录方式等,学生更易滑向并体验学业成败。

三、学业负担问题消解的基本策略

(一)意识先行:加深学业负担认知理解

调查显示,中小学生学业负担存在显著的性别差异,并在总体表现水平上,行为反应层面的学业负担均值最高,主要源于所秉持的异化的教育观念。“真正的改革一定是观念与体制统一的变革”,[3]2017年《关于深化教育体制机制改革的意见》出台,促进了现代教育观念的树立,这是以学业负担问题的理性认识为前提的。屡屡推进的减负行动收效甚微,其重要原因在于实际并未理性认识应试教育与素质教育的价值博弈,多表征为素质“外衣”裹挟下的学校应试。由此,一方面应正视学业负担,学习作为负担有其存在的客观基础,适度的学业压力能激发和维持学生的成就动机;另一方面,学业负担问题解决并非一蹴而就,学生的社会属性要求教育理念符合社会发展规律,使学校人才培养目标贴合社会需求,突出学校的育人目的。那么学业负担优化应以人文教育理念为起点,尊重学生身心发展规律,重点关注学生学龄期、青春期等情感、思维和智力等关键特质,促进学生主体自然“生长”;尊重教育发展规律,如课程知识的难易递增、学科发展的交叉融合、学习时间的注意保持等,以“育心”为逻辑突出减负决心,以此实现学生与学习的有效连接、教学与学习的多维沟通、社会与教育的良性互动,最终消解学生认知、情绪及行为上的学业负担。

(二)行动跟进:挖掘不同学校办学优势

受学校办学思路、管理模式和师资队伍等条件影响,中小学生学业负担存在学校差异,实质是优质教育资源配置不均衡的体现。《中华人民共和国义务教育法》规定“不得将学校分为重点学校和非重点学校,学校不得分设重点班和非重点班”,但学校办学实力的实际差异难免加剧校际竞争,为削弱因学校、地区、经费等产生的资源竞争,我国教育资源配置标准从效率逻辑转向公平逻辑,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》要求“政府要均衡配置教师、设备、图书、校舍等各项资源”,[4]然而总量有限的教育资源面对庞大的教育基数略显杯水车薪。过度与无序的学校竞争强化了教育的选拔功能,经济利益的驱使忽视了学生的学习体验,学业负担屡减屡重。以学校减负为视点,首先,要营造有序的学校办学环境。各学校应坚持落实“就近入学”政策,破解“择校热”的社会困境,保证示范学校和普通学校平等的办学入口,不同学校生均资源的公平享有。其次,要鼓励校内优质教育资源开发。不同学校应立足办学历史、地理区位和政策支持等找寻发展契机,依托自身优势,如校本课程、校园文化、校长领导力、师资队伍、班级建设等,逐渐将其发展为学校的品牌或特色,从而增强学校的教育竞争力。最后,促进校际教育资源流动共享。以教研活动、课题研究、支教等形式将各学校办学理念、课程文化、教学模式等进行横向沟通,通过教育资源共享来打破示范校的资源集聚效应,协同为学生提供更加优质的教育条件。

(三)结果反馈:推进学业过程负担监测

受区域经济、社会和教育发展水平的影响,中小学生学业负担存在区位差异,失范的学业评价和学习引导成为任一阶段学生学业负担产生的诱因。教育部长在两会发言中提及的“考试评价减负”指明了推进学业负担监测的必要性。因此,首先,要确定学业监测以学习性评价为取向。学习性评价是国际基础教育改革推进过程中衍生的一种教育评价方式,它“关注每个学生的发展,超越了测试和学习结果,关注学生的学习效果,激励和维持学生学习的乐趣,评价被用于丰富学生的学习”,[5]强调“为了学习而评价”。其次,强调对学生学习过程的监测。以学生全面发展和丰富学习内容为基础,依赖课堂参与、现场汇报、主体互动等丰富的监测形式,关注学生的学业成败体验,在监测学生学习进步同时帮助找准发展差距。最后,建构多元参与的动态监测体系。学习是由学生主动构建的活动,对其监测应以学生发展为内容,鼓励学校查评、教师主评、家长督评、学生参评等,构建多元主体参与的动态监测体系,最终使学习效能成为学业负担的监测指标。

参考文献:

[1]罗生全.学业负担问题解决:模型建构与治理机制[M].北京:人民出版社,2018:189-190.

[2]中华人民共和国教育部.2015年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/,2018-05-12.

[3]钟启泉.课程改革:为每一个学生的发展而教[J].现代基础教育研究,2013(9):16.

[4]《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》[EB/OL].

作者简介:罗生全(1976- ),四川南充人,西南大学教育学部教授,博士生导师,主要从事课程与教学论研究;赵佳丽(1993- ),云南大理人,西南大学教育学部博士研究生,主要从事课程与教学论研究。重庆 400715

来源:《课程·教材·教法》 2018年08期